In the midst of the increasingly troubling Covid-19 pandemic, WHO (World Health Organization) in the Eastern Mediterranean and Europe instead made it uneasy by saying that unprocessed palm oil products were consumed. Through an online campaign, WHO published articles related to palm oil, each entitled was “Nutrition Advice for Adults during Co-19” and “Food and Nutrition Tips During Self Quarantine”.

Both articles contain health information and tips on eating food during the Covid-19 pandemic. In an article titled “Nutrition Advice for Adults during Covid-19“, WHO recommends that during the Covid-19 pandemic to consume unsaturated fats (such as those found in fish, avocados, nuts, olive oil, soybeans, canola, flower oil sun, corn) compared to consuming saturated fats (such as meat, butter, coconut oil, palm oil, cream, cheese, ghee, and lard).

Meanwhile, the article entitled “Food and Nutrition Tips During Self Quarantine” contains a call to reduce consumption of foods such as red and fatty meat, butter, fatty milk products, palm oil, coconut oil, coconut oil, and lard.

READ ALSO: Job Creation Bill, Covid-19, and Indonesia’s Climate Commitment

Because of this, Indonesia was also inflamed, through the Indonesian Deputy Foreign Minister, Mahendra Siregar, Indonesia formally submitted the objection letter to WHO Indonesia representatives. For Indonesia itself, the campaign will certainly have a negative impact on the economy because palm oil is the queen of the economy itself.

Palm Economy

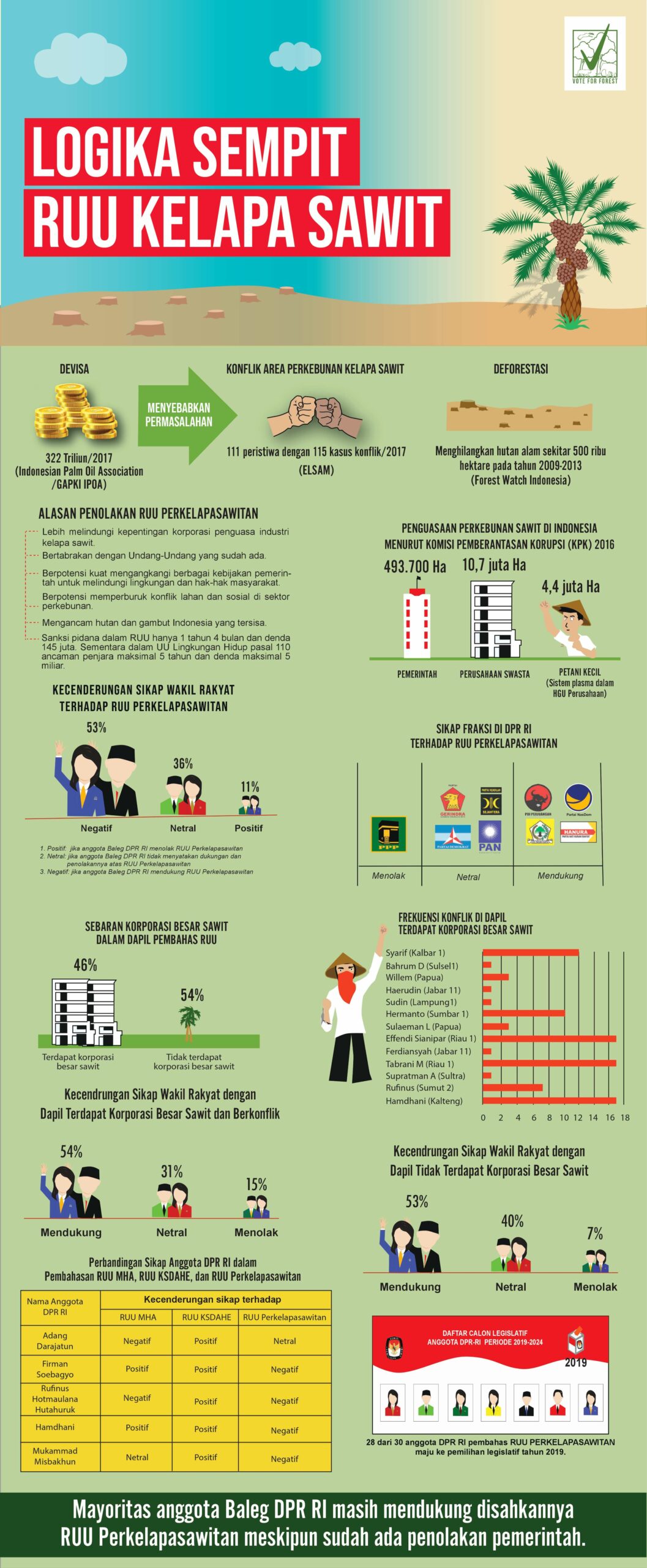

It cannot be denied that palm oil is one of the pillars of the national economy. Palm itself is the biggest foreign exchange supply commodity for the country so far. The contribution of foreign exchange palm exports even had reached a record high in 2017 which reached USD 22.9 billion or around Rp320 trillion. The value of Indonesia’s palm oil foreign exchange contribution during 2018 also reached US $ 20.54 billion or equivalent to Rp 289 trillion.

Based on this value, it is certain that palm oil plays an important role in supporting the national economy. Not only about foreign exchange, the potential tax revenue from the palm oil industry is estimated to reach Rp 45-50 trillion per year.

Because palm oil is a contributor to the rupiah coffers with fantastic value, it is natural that this commodity gets the red carpet. In fact, until now palm cannot be separated from a myriad of complex problems.

The Community Economy in Palm Area

However, the assumption that palm oil is prosperous, seems to need to be reviewed more comprehensively. The reason, the notion that palm oil is no more than a mere myth. Related to this, in research conducted by Madani Bekelanjutan in two provinces that are rich in palm oil, namely the Provinces of West Kalimantan and Riau, it was found that there is a sharp inequality. In fact, the massive expansion rate of palm oil is not directly proportional to the improvement in the welfare of the village community. In fact, there is no place other than the village that can accommodate palm oil to grow and produce. Then, why the village is not prosperous?

Based on Village Development Index (Indeks Desa Membangun/IDM) of the Ministry of Villages, the Development of Disadvantaged Areas and Transmigration (Kemendes PDTT) and the existence of palm oil plantations in the village, Madani Berkelanjutan found that only 3 percent of villages were classified as independent villages in West Kalimantan. Then, 6 percent is classified as a developed village and 31 percent is in the developing category. While 48 percent of villages occupied by oil palm plantations are classified as underdeveloped villages and 11 percent are even classified as villages that are very underdeveloped.

Meanwhile, only 1 percent of villages in Riau are classified as independent villages. Then, about 6 percent of villages are classified as developed villages, 64 percent as developing villages. While villages that are classified as disadvantaged villages are as much as 27 percent and 3 percent are classified as villages that are very underdeveloped.

This fact is certainly very ironic. In the midst of the pride of many parties for such a large palm oil, it turns out the results are not as big as what is imagined. In fact, palm oil does not really provide welfare for the public. Whereas all this time, palm oil has been cultivated as an excellent commodity for the country’s economy.

The low welfare of the public in terrain areas with palm is also allegedly due to the large ownership of oil palm from private companies. In fact, of the 14.3 million hectares of palm oil plantations in Indonesia, the majority is controlled by private palm oil companies. Noted, an area of 7.7 million hectares (ha) or 54% of the total area of palm oil land in Indonesia is controlled by private companies. Then, palm oil land owned by the state through State-Owned Enterprises (BUMN) reached 715 thousand ha or 5%. The remaining area of smallholder plantations reaches 5.8 million ha or 41% of the total area.

Judging from the performance of produced palm oil, private companies are arguably the most resilient in production, with a capability of 26.5 million tons or 51%, state plantations of 2.5 million tons or 6%. While community plantations contributed 14 million tons of CPO or 33%.

With this relatively large number, it is natural that the government and many parties provide extra support to the palm oil industry in the country. Even the government is ready to put on a body when palm oil gets negative sentiment from the European market. It is also not wrong if many say that the government’s attitude towards palm oil commodities is interpreted as a form of gratitude for the Indonesian government to business people who are involved in the national palm oil industry. Obviously, all of that is because oil is so profitable.

With the largest land tenure and production capability, private companies are clearly the biggest beneficiaries of palm oil. Meanwhile, the size of the people’s ownership of the palm oil did not contribute greatly to the prosperity of the village because it could be that the oil palm owned by the smallholders was sold at a low price to middlemen or many other causes.

The low level of welfare of oil palm farmers can also be caused by the amount of farmers spending in the production process is greater than the income received from the selling price of production. This means that the addition of planting areas is not an absolute requirement in an effort to improve the welfare of the palm oil farmers.

In fact, differences in ability and market access make palm oil tend to be enjoyed by a small number of people. Therefore, it is natural that there is no correlation between the increasingly widespread and the size of the palm oil industry with the welfare of the community. It is appropriate that the welfare of the people from palm oil is just a myth.

By: Delly Ferdian

Researcher in Madani Berkelanjutan

This article was published in the June 12, 2020 Independent Observer.